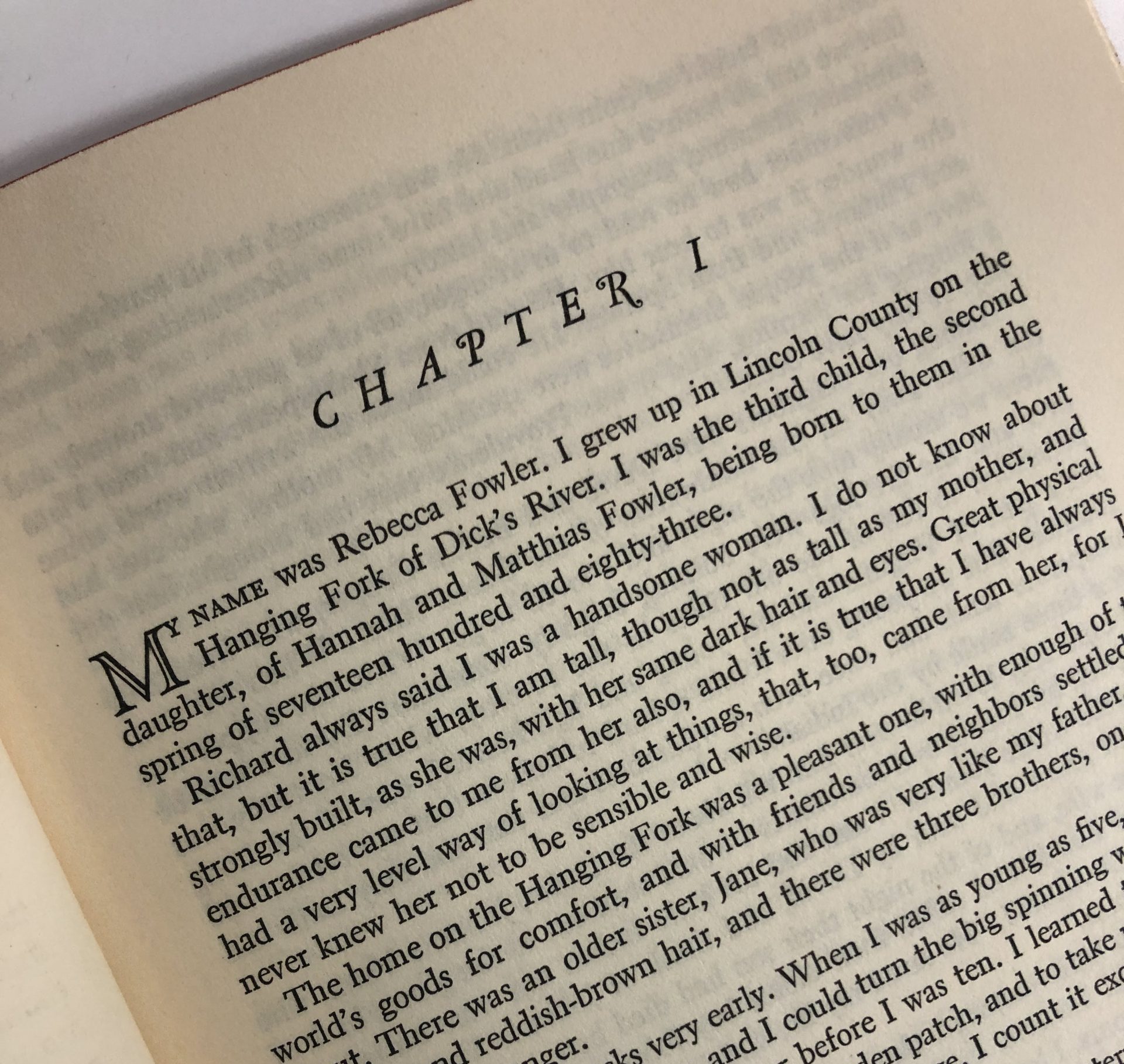

私の名前はレベッカ・ファウラー。子ども時代を(1)ディックス川支流の(2)ハンギング・フォークに位置する(3)リンカーン郡で過ごした。一七八三年の春、私は父タイスと母ハンナのあいだの三番目の子、次女として生まれた。

リチャードはいつも私のことをりりしい女性と言った。それが当たっているかどうかはわからない。たしかに、私は母ほどではないけれど、母のように背が高く体格もよくて、母と同じ黒い髪と瞳をしていた。体の丈夫さも母譲りだった。私が冷静な判断力を持っているとすれば、それもきっと母から受け継いだのだろう。私にとって母は常に聡明で分別のある人だった。

ハンギング・フォークの家は快適で、暮らしは満ち足りていた。そして、気心の知れた友人や隣人に恵まれてもいた。ジェーン、彼女は私の姉で、父に似て色白で赤茶色の髪をしていた。そして三人の兄弟がいた。兄一人と弟二人だった。

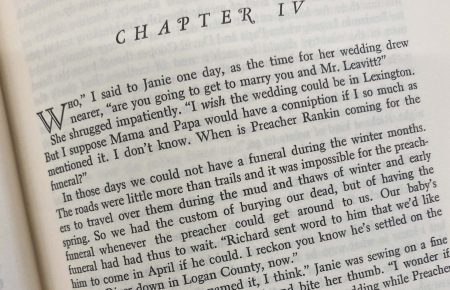

私たちは全員、小さな時から家の仕事をこなしてきた。私は五歳の時から冬の編み物の仕事を与えられ、十歳になるまでには、母と並んで大きな紡ぎ車を回してつむをいっぱいにできるようになっていた。編み物に家畜の世話、畑仕事、それから家事を学んだ。家の仕事をほんの小さな頃からやってきたのだ。それらは私が女性として生きるための大事な訓練だったと思う。

母と父は厳しかったけれど、いつも公平だった。二人とも子どもたちには親に従順であることを望み、それを厳しく押しつけた。それでも私は、幼い頃からのしつけが子どもの成長のためには大事だと信じている。そして私たち兄弟は、子ども時代にたくさんの楽しみを覚えた。近所の人たちと一日を過ごすこともよくあった。(4)トウモロコシを皆で収穫したり(corn husking)、(5)納屋の組み上げ作業に参加したり(barn raising)、(6)キルトを作るための集まり(quilting bees)に出かけたりすることもあった。ときどき、郡の中心の町に連れていってもらうこともあった。一度、父が(7)レキシントンまでの旅に連れていってくれたこともあった。都会の光景は驚くべきものとして目に焼きついた。そしてもちろん、教会が整備されてからは集会に行った。両親とも忠実な(8)長老派だったのだ。

また、私たちはまわりの子どもたちよりも多くの教育を受けることができた。イギリス人の旅人が、私たちの家で二度の冬を越したことがあったのだ。その人はこの辺りの鳥や動物を研究していて、ものすごい数の本を持ち歩いていた。彼は自分で観察したたくさんの物の絵を描いてもいた。 つまり、彼は洗練された紳士で、宿と食事のお礼に勉強を教えてくれたのだ。母と父さえも、その人のもとで学んだ。彼は本を読み聞かせ、その内容を説明してくれた。教え方は完璧で、そのおかげで私たちは皆きれいな字を書くことができるし、修辞法や文法、文学、地理、歴史の知識を得ることができた。

私が特に思い出すのは、夜に皆で集まった朗読会のことだ。朗読を聞いている時の素晴らしさといったら! 彼は本に書かれた言葉を、著者自身が読んでいるかのように語ることができたのだ。シェイクスピア、プラトン、プルタルコス、スペンサー。学ぶことにずっと憧れていた母は、あの人が私たちのもとに導かれたのは主の恵みなんだ、と言っていた。たぶん、そうだったかもしれないと思う。

ところで、私たちの家の近く、(9)グリーン川の源流から十マイルほどのところには、デイヴィッド&ベティア・クーパー夫妻が住んでいた。私たちはクーパー家に遊びにいって、夕食を共にするのが大好きだった。食事のあと、丸太の火が煌々と燃える中、ときどきデイヴィッドは、(10)ケンタッキー州がまだヴァージニア州の一部だった時分、彼が若くて陽気で、そして辺境を探検するロング・ハンターの一員だった頃の話をしてくれた。しかし私たち子どもにとって、(11)ロング・ハンターの頃の話はにわかには信じられないことだった。インディアンがつけた道しかない荒地と、私たちの住む、開拓された豊かな土地が同じものだったなんて。

私が特に好きだったのは、デイヴィッドの友人ジョニー・ヴァンという商人についての話だ。ときどき私は家を抜けだして、手入れの行き届いた裏庭のお墓を見にいった。そこには、ジョニー・ヴァンとその幼いインディアンの息子が眠っていた。そうして私は、ジョニー・ヴァンと(12)デラウェア族の妻のこと、そして二人の息子が彼らの家で殺されてしまった夜の出来事に、想いを巡らせるのだ。デイヴィッドとベティアは商人を偲んで、長男をジョニーと呼んでいた。デイヴィッドはいつも「ジョニー・ヴァンは命の恩人だ。今の俺たちがあるのは、あの人のおかげだ」と言っていた。

デイヴィッドは、経営者として私の父よりも優れていたので、土地はよく肥えて蓄えは増えていき、クーパー家は、我が家より大きく贅沢な造りをしていた。クーパー家には、大きくて風通しのよい部屋がたくさんあって、デイヴィッドはそこに東部から持ってきた家具を置いていた。私は、そのまわりを歩き回るのが大好きだった。ベティアは、きれいな色と美しいものが大好きだったので、床には自分で作った明るい色の華やかなラグが散りばめられ、ベッドにはキルトのパッチワークがあしらわれていた。

私自身もずっと美しいものや色彩に惹かれていたので、母がもっとベティアみたいな人だったらと思うこともときどきあった。母にとっては、日用品で一番大事なことは使いやすさと耐久性なのだ。「長持ちするの?」と彼女はいつも言っていた。しかし私が好きな、華やかできれいなラグは、味気ないものに比べたら絶対に長持ちしないのだ。「ラグを作るための材料を染めるより、もっと他にやることがあるの」と母はうんざりして言っただろう。そのため、うちのラグは色褪せてぼろぼろで醜いけれど、長持ちだけはする端切れを集めてできていた。ある時、私がジェイニーと自分のベッドにキルトをあしらおうとしたことがあった。しかし母は「今のベッドカバーだってまだいいわよ。もっと必要なことに時間を使いなさい」と言ったのだ。

それから、クーパー家には男の子しかいなかった。それも七人も。その中の長男のジョニーは私の姉のジェイニーの二つ年上で、ジェイニーが気に入っていたのは、ジョニーだった。彼女はいつも彼のあとを追いかけていたものだ。ジェイニーと同じようにジョニーも陽気で遊び好きではあったが、ジョニーは大体いじわるだった。私たちをからかったり、ひどいことをしたりするのだ。私は、リチャードが一番好きだった。彼は私より二つ年上で、クーパー家では、私と同じ三番目の子どもだ。ジョニーがいじわるな時、リチャードはおもしろいものを見つけてきたりして、私たちを慰めてくれた。ジョニーの気まぐれを、精一杯埋め合わせしようとしてくれたのだ。

リチャードは、一番大きな(13)ポーポーの木がどこに生えているかも、どこのブラックベリーが一番みずみずしいかも、どこのヘーゼルナッツが一番おいしいかも知っていた。女の子たちがあとを追いかけても、ジョニーみたいに気にすることもなく、からかってくることもなかった。リチャードは、本当にまじめで、笑いすぎることもなかった。ジョニーが、インディアンのように肌が暗い父親に似ていたのに対して、リチャードは母のベティアに似ていた。彼の髪の毛は小さい時には金色、成長するにつれて赤毛に、目は深い青色で、頬は子どもの頃からずっと、こすられたみたいに赤くほてっていた。

リチャードは優しくて、器量がよくて、素直で素敵な男の子だった。うんざりするほどまじめで、とにかく頑固だった。牡牛のように意志が固く、一度こうだと決めたあとには、どんな脅しにも、甘い誘惑にも応じなかった。

真冬のある時、家族でクーパー家にいたことがある。向こうの家に着いてから雪が降り始めたので、私たちは雪が解けるまでの数日間、何もすることがなかった。リチャードは川にいくつか罠を仕掛けていて、毎日午後にそれを確認しにいくのが習慣だった。一日中大雪が降っていたその日、「リチャード、今日は罠を放っておくのがいいだろう」とリチャードの父親のデイヴィッドが彼に声をかけた。

すでに服を着込み始めていたリチャードは、首を振って言った。「だめだよ、父さん。罠にかかった動物が夜中に苦しむかもしれない」 「お前が凍傷になるよりましだろ」

それでもリチャードは首を振ったので、ベティアは笑って言った。「やらせておきなさい、デイヴィッド。もう彼の中では決まっているのだから」 「俺がこんなに心配しているんだから、まだ決まってないだろう」とデイヴィッドが言い返した。

リチャードがデイヴィッドを見つめると、彼もリチャードを見返した。しかしリチャードの目に動揺はまったくなく、務めをやり遂げるという決意しか見えなかった。ついにデイヴィッドは目をそらした。「そんなに馬鹿なことがしたいなら行きなさい」 「私も一緒に行く、リチャード」私は頼んだ。

ジョニーは「君みたいな女の子が、こんな吹雪に外へ出るのか」と言って笑った。一方で、リチャードは私が本気なのをわかっていたから、それについて決して笑わなかった。 「来たいなら来なよ。僕が先に行って道を作るから、ついてこられるだろう」

私の母は反対したが、父が「リチャードと一緒なら大丈夫だろう」と言ってくれたので、私は行けることになった。

外は寒く、雪と風が顔に吹きつけた。重ね着した服の奥にまで寒さが刺さり、私たちは一歩ごとに吹雪の奥深くへと進んでいった。それでもリチャードは吹雪に立ち向かい、私はリチャードの足跡をなぞっていった。

ようやく川に辿り着いた頃には、手足が寒さで何も感じなくなっていた。リチャードは仕掛けに触れるために氷を割った。一つ目の罠には何もなかった。二つ目の罠にも何もかかってはいなかった。 私たちはどんどん川下に進んでいった。すべての仕掛けに何もかかっていなかった。けれど、リチャードは辛抱強く、頑なに氷を割り、冷たい水の中に手を突っ込み、仕掛けを引っ張り上げ、中を見て餌を付けなおした。そしてまた辛抱強く、罠を水の中に戻すのだ。私は餌を付けるのを手伝わせてもらった。

仕掛けは全部で十箇所あった。その半分で諦めてもよさそうなものを、リチャードは私を従えて、最後の仕掛けを確認するまで進み続けたのだった。その途中、彼は決して文句や、自分のやっていることに価値がないと言ったりはしなかった。自分の仕掛けた罠なのだから、それはリチャードの責任だったからだ。

リチャードはすべての罠の確認を終え、何も言わずに引き返した。歯はガチガチと鳴って、顔は凍ったように感じられ、私はあとをよろよろと追いかけるのがやっとだった。私が転ぶと、リチャードは振り返って「これを顔に当てておきなよ。頬に霜焼けができてるよ」と自分のミトンを外した。 「あなたの手が凍えてしまう」 「手はポケットに突っ込んでおくよ」 凍てついた顔にリチャードの手のぬくもりを感じられて、どんなに安心したことか。そして、目的地を確信して雪の中に突き進む、まっすぐで小さな彼の後ろ姿を追った。

やっと家に戻り、二人で火にあたって温まっている時、デイヴィッドが言った。「わざわざ行かなくてもよかっただろ? 罠には何もかかっていなかったんだから」

リチャードは手を火にかざし、こすり合わせながら言った。「かかっていたかもしれない」

この話の他にも、リチャードの意志の強さを示すいい例がある。ある夏の日、クーパー一家は我が家を訪れていた。夕方遅く、子どもたちは、牧草地の丘から牛を連れ戻すように言われ、出かけていった。牧草地は家の後ろからまっすぐに広がっている急勾配の丘だった。丘のてっぺんを除いて牧草地に囲いはなく、まわりは崖と切り立った絶壁だった。たいてい牛たちは険しい場所を避けて、何度も通ってできた斜面の道を、上がったり下がったりしていた。一頭、妊娠中の牛がいた。ベッシーと呼ばれていたその牛は、丘の麓にいた牛たちの中にはいなかった。

ベッシーはどんどん丘の上に登っていってしまったのだ。「奥まったところで出産ができるように、いい場所を探していっちゃうんだよ」リチャードは言った。 「いいから牛たちを厩舎に連れていって、ベッシーのことはタイスに任せよう」ジョニーがせかせかして言った。 「ベッシーは怪我をするかもしれない」 「お前の牛じゃないだろ?」

けれど、リチャードはすでに丘の斜面を見渡して、ベッシーがどこに隠れているのか、出産を控えた牛の気持ちに近づこうと考えていた。「ジョニーは女の子たちと残りの牛たちを連れて帰ってくれ。僕はベッシーを探しにいくよ」とリチャードは言って、急いで歩きだした。

ジョニーはその提案を気に入った。しかし私だけはリチャードのあとをついていった。「きっときつい仕事になるよ」とリチャードは私に忠告した。 「あなたにできることなら、私にもできる」 「ご自由に。だけど、こういう石の上を歩かないように気をつけて」

リチャードは直感に従って、あらゆる危ない場所を見つけだした。私たちはいばらの茂みをかき分け、崖を上り下りし、洞穴や洞窟の中を探し続けた。手や顔は傷だらけになってしまった。私は膝に大きな擦り傷をつくり、服を破いてしまった。自分の傷よりも破いてしまった服のことが、私は心配だった。母はきっと気に入らないだろう。

牛を探し始めた頃には、陽は沈み始めていた。そしてすぐに辺りは灰色に、暗くなってきた。 私は引き返したくなっていた。もし私たちが暗くなっても家に帰らなかったら、両親は心配するだろう。ベッシーは、私たちには決して見つけられないような場所を選んでいるようだった。しかし、帰りたいなどとリチャードに言えるわけがない。彼はただ私を帰して、自分はベッシーを探し続けただろう。 辛抱強く、リチャードは歩き続ける。そして私は、なんとかついていくしかないのだと気づいた。

しかし、結局ベッシーを見つけるのに実際に役立ったのは、私だった。 私は突然、泉を過ぎたところの小さな渓谷の最も狭い場所にある、暗い洞窟のことを思い出したのだ。「リチャード」私はその記憶に興奮して言った。「どこにいるかわかったと思う!」 「どこだい?」 「泉の奥にある渓谷の中!」

リチャードはすぐに速足で歩きだし、私はついていくのがやっとだった。そして、ベッシーを見つけた。出産のすぐあとで、仔牛はまだ乾いてもいなかった。私たちは立ち尽くして仔牛を見つめた。それからリチャードはこっちに笑いかけた。「生まれたての仔牛よりも美しいものなんて、この世にないと思わない?」

ベッシーが不安げに鼻を擦り寄せる中、リチャードは優しく仔牛を抱き上げ、そのまま畜舎に運んでいった。そしてベッシーと私は満ち足りた気分であとに続いたのだ。その仔牛は、十歳の男の子にはきっと重かったはずだ。

畜舎には、私の父とデイヴィッドがいて、私たちを探しに出かける準備をしていたところだった。「おいおい、これは驚いたな」父は温かく、優しく微笑みながら言った。「ベッシーを見つけたんだな?」 「ベッシーを見つけました」とリチャードは言い、仔牛を父に渡した。「可愛いものですね。狼に食べられなくてよかった」 「よかったな。実は、ちょうど今、俺と君の父さんとで探し始める準備をしていたんだ」 「牛と、お前たち二人のことをね」とデイヴィッド。「おいおいリチャード、お前もベッキーも擦り傷だらけじゃないか。家に入って母さんにみてもらいなさい」

結局、破けたドレスのことを心配する必要はなかった。母は何も言わないで、軟膏を取りだすと、引っかき傷や擦り傷を手当してくれた。最後に母は「よくやったわね」と言った。それは最高の褒め言葉だった。

私は誇らしげにリチャードを見た。しかしリチャードはそれには応えず、ただ「狼は夜のうちに牛を捕まえたかもしれない」と言った。

私が十六歳になる頃には、リチャードは私の結婚相手として皆から認められていた。リチャードは大体日曜日には一緒に教会に行き、夕食を食べ、父と話をして、家事を手伝っていくのが普通だった。ジェイニーは髪を振りながらよく言っていた。「素敵な恋人ね。絶対ベッキーと二人きりになろうとしないでしょ。家族全員と付き合ってるんじゃないかと思われそう」 「彼とは気が合うの」私はいつもそう答えた。彼もそうだったのだ。

なぜリチャードに惹かれたのかはわからない。彼は寡黙で、無骨で、不器用な人なのだ。しかし、愛を説明することなど誰にもできないはずだ。リチャードが忠実で、親切で、堅実な人だからかもしれない。あるいは、その目の深さが計り知れず、めまいを感じてしまうことがあるからだろうか。あるいは、その若々しい肩がとても広いからか、その手がとても頼もしくて美しかったからかもしれない。私の相手はリチャードの他にはいなかった。そして、私はいつも優しくて柔らかい愛情を感じながらリチャードを見つめ、その体に触れたいと思いながら、彼のほうに身体を傾けようとした。

時が来たら、リチャードは言うべきことを言うだろうと私は信じていたが、先に私に言ってくることもないだろうと思っていた。 彼はそんなストレートなやり方をする人ではないのだ。案の定、私の思った通りに事は運んだ。その年の秋、彼は私の父に許可を求めたのだ。こっそりではなく、リチャードは家族全員の前で話し始めた。「皆さんはもうわかっていると思うけれど、僕はレベッカを妻にしたいと思っています」リチャードはゆっくりと言った。 「決心するのにずいぶん時間をかけたのね」ジェイニーはきつく返した。

リチャードは落ち着いてジェイニーのほうを見て、「心を決めるのだけに時間をかけていたわけじゃないよ。ずっと心は決まっていたさ。でも男はひとり立ちできるまで何も言えないものだ。将来の計画を実現する方法がわかるまで、結婚することはできない」と言った。

私の父は認めるようにうなずいた。「すでに親父さんには話したんだろ?」 「両親には話しました。二人とも喜んでいました。父は(14)リバーボトムにある二百エーカーの土地を譲ってくれるそうです」そしてリチャードは私に向かって言った。「僕がいつも罠を仕掛けていた場所を覚えているかい? そこだよ。土地は豊かだから、そこでやればうまくいくはずだ。父はサンプソンとカッシーとその娘ジェンシーも譲ってくれるそうだ」

私は驚かなかった。というのも、デイヴィッド・クーパーの所有する土地は、子どもたち全員にそれぞれ二百エーカーの土地を譲っても、まだまだ残るくらい広大だったのだ。大雑把に計算すると、デイヴィッドは(15)グリーン・リバーの谷全体に一万エーカー近くの土地を所有していたのだ。そして奴隷は、子どもたちも含めたら二十人以上所有していた。その当時、この地域では、デイヴィッドはとても裕福だった。

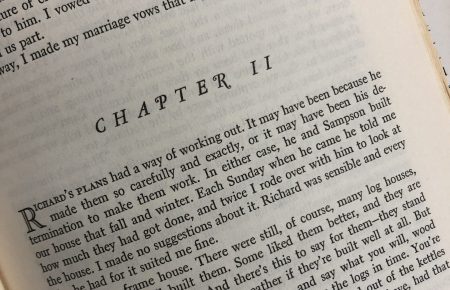

彼が私たちのところに譲ってくれたサンプソンという奴隷は、とても力強い黒人で、若くして長年に渡ってデイヴィッドのために仕事をしてきた。特に気が利くわけではなかったが、従順であった。 そして彼の妻がカッシー、娘がジェンシーだ。カッシーが家事を手際よくこなせることはわかっていたし、そしてジェンシーがあまり役に立たないことも私にはわかっていた。ジェンシーはまだ子どもだった。しかし、ジェンシーはまったくの気まぐれで、いつもくすくす笑っていた。彼女は大人になっても、大して役に立つとは思えなかった。とはいえ、デイヴィッドが家族を離ればなれにさせることは決してなかった。そのため、私たちはサンプソンとカッシーと共にジェンシーも連れていかなければならなかったのだ。 「僕の見通しでは、冬が来てからサンプソンと家を建て始めれば、年末には建て終わる」リチャードは続けた。「そのあとに黒人一家のための(16)ログハウスといくつかの納屋を用意することができるだろう。順調にいけば、春の初めには結婚できると思う」

このようなプランができあがったのは、九月のことだった。その年の春に、すでに私は十六歳になっていた。つまり十七歳になる頃には、私はリチャードと結婚するのだ。そう思ったら心臓がどきどきした。私はその事実に狼狽して、持っていた火かき棒を落としてしまった。火床にガチャンと火かき棒の音が響いた。

いい計画だと思う、と父は言って、すぐに母のほうを見た。

母は私のことを黙って見つめていた。彼女の表情はぎこちなかった。それは私が見たことのないもので、困惑、優しさ、そしてわずかばかりの後悔の念が入り混じった表情だった。「ベッキーはまだ若すぎる」ほとんど聞こえないくらいの低い声で母がつぶやいた。

リチャードは私を見た。「待つことはできます」 「いいえ、そんなつもりじゃないの」と母。そして少し恥ずかしそうに笑った。「ただ、私の準備ができていないだけ。私にとっては、ベッキーはまだ小さな子どもなの」母は父のほうを見た。「ベッキーが生まれた時のこと、覚えている?」

父は母に微笑んだ。「忘れるわけがない! 俺がジェーン・マニフィーを連れてくるまで、お前は待ってもいなかった」

ジェーン・マニフィーは、母が出産するたびに世話をしてくれていた女性だ。ジェーンが死んでしまうまで、彼女は私たちにとってはもう一人の母親のような存在だった。父は笑って、リチャードに言った。「ジェイニーとサミュエルが生まれた時、俺は一週間前にジェーン・マニフィーを連れてきた。けれど、ベッキーが生まれる時は、まだ時間があるから必要ないだろう、って母さんが言ったんだよ。俺はぎりぎりまで待ってから、全力で馬に乗ってジェーンを迎えにいった。そして俺たちが戻ったら、母さんはそこに座っていて、小さな新しい命が膝の上で包まれていたんだ」

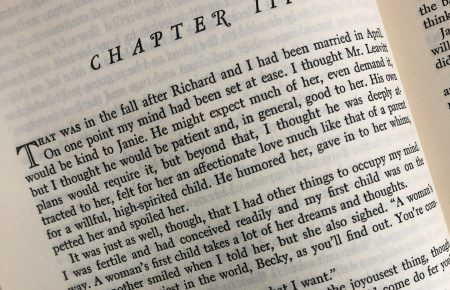

母は微笑んだ。「そうしたらタイスはいつものように、済んでよかった、と言った」 「本心だよ」 「そうね」と母。「ついに私たちの二人目の女の子が結婚するような年になってしまった」「でもリチャード、あなたよりベッキーにぴったりの人は世界中探したっていないでしょうね」と母は笑って付け加えた。「あなたを信頼するわ」

リチャードと父が握手をして、母が頬にキスをしたあと、私たちは解放されたのだった。私たちは誰もいない部屋に二人きりで座っていた。その頃には、我が家にも寝室ではない部屋があって、私たち家族は誇らしげに「(17)応接室(settin` room)」と呼んでいた。ジェイニーに関しては、私が先に結婚することになったものだから、少し鼻をあかされた気分だったようだ。しかし優しく声をかけてくれた。「あなたは私たちにとってずっとお兄ちゃんみたいな存在だったんだから、ベッキーと結婚しても同じことね」まずリチャードに言ったあと、私を抱きしめて「ベッキー、あなたがこの家を出てしまったらさびしくなる」と言った。彼女は涙ぐんでいた。

そして彼女は髪を整えなおしながら言った。「でも、大丈夫よ」彼女らしく一言付け加えるのは忘れなかった。「私もすぐに結婚相手を見つける。リチャードは完璧主義者なんだから、あなたたちの準備ができる前に私が結婚しちゃうかもね」

私は笑った、でもそんなことは気にならなかった。リチャードはすべてを語りきり、そして私たちは婚約した。二人きりで部屋にいて、私は初めてリチャードに対して恥じらいを感じていた。何をしゃべっていいかわからなかったのだ。リチャードに口火を切ってもらうほうがいいような気もしていた。沈黙のあと、リチャードがこっちを見ないようにしながら聞いた。「君にも結婚する気はあるんだろう?」

父親に話をつける前に私にする質問なんじゃないか、と思って少し笑ってしまったが、私は「もちろん」とだけ答えた。

どんな時も物静かでまじめなリチャードは、こんな時も感情を表に出さず、低い声で一言「子どもの頃からわかっていた」と言った。 「私もよ」私の気持ちは言葉以上だった。

子どもの頃から、ずっとリチャードのあとを追いかけまわしていたのだ。彼のあとなら、地の果てまででもついていくつもりだったのだ。気があるどころか、私はそうしたくてたまらなかったし、今にも天にも昇る気持ちだったし、もちろん心の準備もできていた。覚えていないくらい昔から、この物静かで落ち着いた男の子を愛していた。だから、私にとってリチャードと生涯を共にするのは、疑問を挟む余地もなく当たり前のことで、まるで少女の頃から私の人生の歩み方は決まっていたようだった。

私たちは将来について話し合った。私には何の計画もなかったので、リチャードの計画を聞いた。彼の希望は私の希望だったのだ。これまでの関係通り、私はリチャードについていくのだ。

ときどき手を握る以外は、リチャードは二人きりになったからといって、結婚するまでは絶対に何もしない人だった。そのため、リチャードが帰る時間だと言って立ち上がるまで、私たちは座って話をしていた。いつも通りリチャードは帰っていったが、その表情から、私にはリチャードが今夜の結果に満足し、喜んでいることがわかった。笑顔がいつもより温かかったのだ。リチャードは微笑んで「日曜にまた来る」と言った。 「楽しみにしている」と言って、私は見送った。

玄関に立って、馬が川沿いの坂を下っていく音を聞いていたら、喜びが込み上げてきた。嬉しくて、私は何度もその場でくるくる回り、スカートと髪は風を舞った。私はリチャードと結婚するのだ。私たちは婚約したのだ。将来の計画があるのだ。リチャードは私を愛していて、私はリチャードを愛している。結婚するまでは腕を組むことも、口づけを交わすことも、体を重ねることもできないが、そのことを考えるだけで笑みをこらえきれず、心臓は高鳴った。私はリチャード・クーパーの妻になって、彼のことを深く理解し、彼の子を産み、育てるのだ。考えるだけで夢のような心地で、結婚まで待つことは苦痛ではなかった。

私は興奮が収まるまで待って、暖炉の火を消してから寝る準備をした。しかし、隣で寝ているジェイニーがリチャードだと空想していたら、長いあいだ寝つけなかった。リチャードがこんなに近くに寝ていて、その体温を感じることを考えただけで、恥じらいと幸福感でいっぱいになってしまったのだ。そして私は、よき妻になることを、死が私たちを分かつまでリチャードを支え助けることを誓った。

いってみれば、私はその夜に結婚の誓いを立てたのだ。

第1章訳註

(1) ディックス川(Dick’s River)

Dix Riverを指すと思われる。アメリカ合衆国ケンタッキー州中部に発する川。北西に流れ、ケンタッキー川に注ぐ。

(2) ハンギング・フォーク(the Hanging Fork)

ディックス川の支流、またその流域。

(3) リンカーン郡(Lincoln County)

アメリカ合衆国、ケンタッキー州の中央部に位置する郡。1780年に、ヴァージニア州議会によってケンタッキー地域に作られた3つの郡のうちの一つ。家畜生産と穀物栽培が盛んである。

(4) トウモロコシを皆で収穫(Corn Husking)

トウモロコシの収穫行事のこと。単なる収穫作業という意味合いのほかに、近所の人々が集まる機会として、楽しいイベントのような側面があったことが考えられる。

(5) 納屋の組み上げ作業(Barn Raising)

納屋の建設イベント。生活において必要な、家畜の飼育や食料の備蓄を目的とした納屋を、近所の人々が集まり、協力し合ってつくっていた。

(6) キルトを作るための集まり(Quilting Bees)

家族や近所の人々が集まってキルトの制作を行った。18 世紀まで、キルトは一人で作るものが多かったが、19 世紀半ばごろのアメリカでは数人で大きなキルトを作るのが主流になった。

(7) レキシントン(Lexington)

アメリカ、ケンタッキー州の中央部に位置する郡。ケンタッキー・ブルーグラス地域に位置し、同地域の卸・小売業の中心地である。

(8) 長老派(Presbyterians)

キリスト教、プロテスタントの一派である長老派の信者のこと。長老派は、ジャン・カルヴァンの考え思想に基づき、教会統治において俗人の長老(Presbyters)の発言権を重視したためにこの名がついた。スイスからオランダ、スコットランドなどへ展開したこの教派は、アメリカにおいて大きく発展した。

(9) グリーン川

アメリカ合衆国、ケンタッキー州中部のリンカーン郡にあるキングスマウンテンの近くを始点とし、オハイオ川へ合流する川。

(10) ケンタッキー州がまだヴァージニア州の一部だった部分

ケンタッキーはアメリカ合衆国中東部に位置し、1776年の独立当時にはヴァージニア州の一つの郡であった。1792年に合衆国15番目の州となった。

(11) ロング・ハンター(Long Hunters)

18世紀のアメリカにおいて未開拓の荒地を探検し、狩猟を行っていた人々。特にヴァージニア州南西部に見られた。二、三人の男で隊を組み、一度の遠征で半年ほど猟を行っていた。

(12) デラウェア族(Delaware)

「レニー・レナペ」 または 「レナペ」 とも呼ばれる、北米インディアンの部族。デラウェア州からロングアイランド西部までの大西洋岸を領地とした。同地域が植民地化される前は、特にデラウェア川流域に集中していた。

(13) ポーポーの木(paw-paw)

アメリカ南東部原産のバンレイシ科の落葉小高木。ポポーともいう。

(14) リバーボトム

川岸に沿って位置する低地の沖積地。

(15) グリーン・リバー(Green River)

グリーン川の流域地域。

(16) ログハウス(log house)

丸太を組んで作った小屋。18世紀のケンタッキー地域では、住宅の大多数が単室のログハウスであった。

(17) 応接室(sitting room)

客間兼用の居間。シッティング・ルームは英国風の言い方で、米国や日本ではリビングルームという。